カテゴリ:《》

「しっかり食べたはずなのに、すぐにお腹が空いてしまう」

「厳しい食事制限は長続きしない」…ダイエットに取り組む多くの人が、

このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

実は、カロリー計算や厳しい制限に頼らなくても、心と体を満足させながら

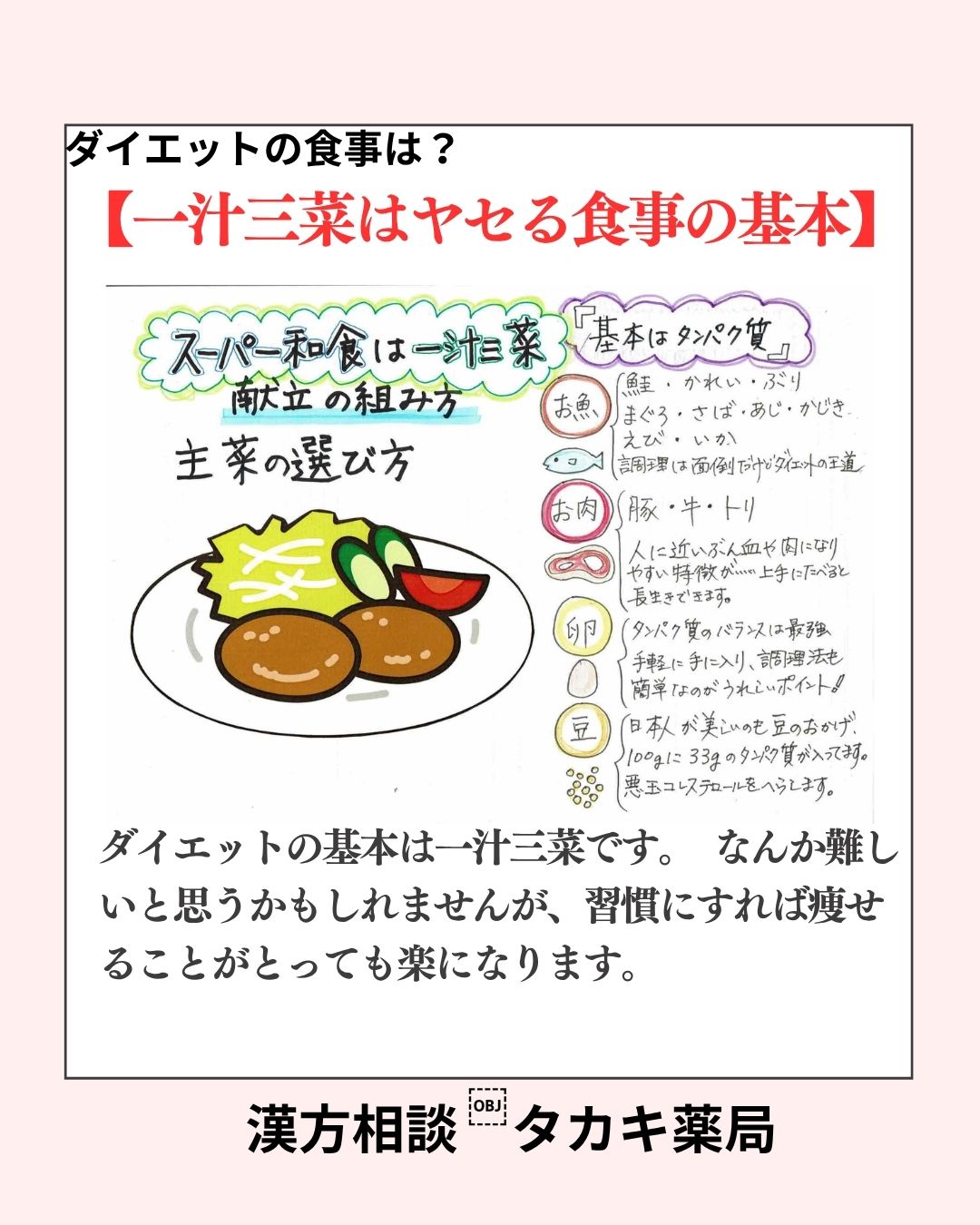

健康的に体重を管理する方法があります。それが、日本の食文化に古くから

根付く「一汁三菜(いちじゅうさんさい)」という食事スタイルです。

これは単なるダイエット法ではなく、バランスと満足感を追求した、

日本人の知恵の結晶。今回は、この伝統的な食事法に隠された、意外と

知られていない5つの秘密を解き明かします。

--------------------------------------------------------------------------------

1. 脳を満足させる「器の魔法」:少ない量でも満腹感を得る方法

一汁三菜の驚くべき効果の一つは、少ない食事量でも脳に深い満足感

を与えられる点にあります。これは、脳が食事の総量だけでなく、

「品数」によっても満足度を判断するという性質を利用したものです。

例えば、旅館の朝食を想像してみてください。

• A案: ご飯と、焼き魚・豆腐・ほうれん草など全ての具材が入った

「具だくさんの味噌汁」

• B案: ご飯、味噌汁、そして「ほうれん草のおひたし」「豆腐」「焼き鮭」

がそれぞれ別の小鉢で提供される

A案とB案は、使われている食材や総量はほとんど同じです。

しかし、多くの人はB案の方に「豊かさ」や「満足感」を感じるのでは

ないでしょうか。これは、品数が多い方が脳が安心し、満足感を得やすく

なるためです。

実は人間 目でも食べているんですね。

この「器の魔法」を日常生活で活かすのは簡単です。

主菜と2つの副菜を、それぞれ別の小鉢に盛り付けるだけ。

それだけで、視覚的な満足感が高まり、食べ過ぎを防ぐ助けとなります。

これは、食べ物が貴重だった時代に生まれた、日本人ならではの知恵なのです。

2. ダイエットの秘密兵器?「お漬物」の意外な力

一汁三菜(ご飯、汁物、主菜1品、副菜2品)において、「お漬物」は品数に

数えられません。しかし、実はダイエットと健康において、見過ごせない

重要な役割を担っています。

最大の役割は、「食べるペースを自然と遅くしてくれる」ことです。

「早食いは太るもと」と分かっていても、つい急いで食べてしまう方は

少なくありません。

そこでお漬物を「箸休め」として食事の合間に挟むと、食事に心地よい

リズムが生まれます。柔らかいご飯の後に「カリコリ」とした食感の

アクセントが加わることで、必然的に食べるスピードがゆっくりになります。

ゆっくり食べることは、満腹感を得やすくし、食べ過ぎを防ぐダイエットの

基本です。

さらに、お漬物には「体を温める」という、もう一つの知恵が隠されています。

漬物は発酵させる過程で「陽性食品」に変わると言われ、体を内側から

温める助けになります。

このように、お漬物は食べるペースを整えて脳の満足度を高めるという

ダイエットの鍵となる役割を果たすと同時に、体を温めるという、

心身両面での健康効果をもたらしてくれるのです。

3. 「お腹はいっぱい、でもすぐ空く」の本当の理由

「ラーメンとチャーハンのセットでお腹いっぱいになったのに、数時間後

にはもう空腹を感じる」という経験はありませんか?

この現象の背景には、栄養のアンバランスがあります。

私たちの体は、カロリーや量だけで満たされるわけではありません。

体内で作り出すことができない「必須アミノ酸」「必須ミネラル」「必須ビタミン」といった栄養素が不可欠です。

お腹が物理的にいっぱいでも、これらの必須栄養素が不足していると、

体は「まだ栄養が足りない」と判断し、脳に空腹のサインを送り続けます。

これが、食べた直後なのにまた何かを食べたくなってしまう原因です。

その点、主菜(タンパク質)、副菜(ビタミン・ミネラル)、ご飯(炭水化物)、汁物を基本とする一汁三菜は、これらの必須栄養素を自然とバランス良く摂取できるように組み立てられています。

体が本当に必要とする栄養で満たされるため、一時的な満腹感ではなく、

持続的な満足感が得られ、不要な間食を防ぐことにつながるのです。

4. 品数を「増やす」のがコツ:ダイエット上手は副菜選びが上手

ダイエットと聞くと、「食べる量を減らす」「何かを我慢する」といった引き算の発想をしがちです。しかし、一汁三菜の考え方はむしろ逆で、上手に品数を「増やす」ことにあります。

特に「ダイエット上手な方」は、2品の副菜選びが非常に巧みです。副菜を選ぶ際には、主に2つのポイントがあります。

• 主菜の味と栄養を補う: 主菜とのバランスを取ります。まず味の面では、主菜が「こってり」した味付けなら、副菜は和え物やおひたしなど「さっぱり」したものを選びます。しかし、重要なのは栄養面でのバランスです。例えば、肉じゃがやシチューのようにタンパク質がやや不足しがちな主菜の場合、豆腐や卵を使った副菜を加えて栄養を補います。このように、献立全体を完成させる視点が大切です。

• 野菜や海藻を補う一品を加える: 献立全体を見て不足しがちな野菜や海藻を、もう一品の副菜で補うようにします。これにより、食事全体の栄養バランスが格段に向上します。

このように、副菜を戦略的に加えることで、食事の満足度と栄養バランスを同時に高めることができます。我慢するのではなく、賢く組み合わせることが、成功の鍵なのです。

5. 「三角食べ」をアップデートする新しい食事順

近年、血糖値の急上昇を抑えるために「野菜から先に食べる」という方法が広く知られています。一方で、日本には古くからご飯、汁物、おかずを順に少しずつ食べる「三角食べ」という習慣があります。

この伝統的な食べ方を活かしつつ、血糖値コントロールにも配慮した、新しい食事順が提案されています。それは以下の順番で「三角食べ」を行う方法です。

汁物 → 野菜(副菜)→ タンパク質(主菜)→ ご飯

最初に汁物を摂り、次に野菜や海藻の副菜、そして魚や肉などの主菜、最後に一口のご飯、というサイクルで食べ進めます。

この方法を実践する上で非常に重要な条件が一つあります。それは「よく噛む事」、特にご飯はゆっくりとよく噛んで食べることです。これにより、血糖値の上昇をより穏やかにすることができます。

--------------------------------------------------------------------------------

おわりに

一汁三菜の知恵は、単なるカロリー制限や特定の食品を排除するダイエット法とは一線を画します。品数を工夫して脳を満足させ、栄養バランスを整えて体の要求に応え、食べる順番で体に優しく働きかける。その根底にあるのは、我慢ではなく「バランス」と「満足感」を大切にする考え方です。

次から次へと現れる新しいダイエットトレンドを追いかける中で、最も効果的な答えは、実は私たちの足元、シンプルで時間によって磨かれた日本の食文化の中に隠されているのかもしれません。

《LP》

《LP》

《LP》

《LP》

《LP》

《LP》